【2024年1月24日更新】毎年5月5日は「端午(たんご)の節句」です。もともとは中国から伝わった邪気払いの行事で、武家社会で男の子の立身出世を願うものとして定着しました。現在では男女の区別なくこどもの幸せを願う「こどもの日」として国民の祝日になっています。

端午の節句にまつわるものは、鯉のぼりや鎧兜(よろいかぶと)、五月人形、ちまきや柏餅、菖蒲湯(しょうぶゆ)と盛りだくさん。行事の由来や楽しみ方を解説します。

毎年5月5日は「こどもの日」。もともと「端午の節句」と呼ばれる五節句のひとつです。端午の節句の由来、習わしや行事食について、和文化研究家の三浦康子さんに教えてもらいました。

端午の節句とは?

端午(たんご)の節句は、古代中国で行われていた、菖蒲を用いた邪気払いの行事に由来します。「端」は「初めの」という意味で、「端午」は月の初めの午(うま)の日を指し、当初は5月に限った行事ではありませんでした。やがて、5月が十二支でいう「午の月」であることや、「午(ご)の日」が「5の日」に通じること、5月5日は陽数とされる奇数が重なる日であることから、端午といえば「午の月の端の午の日」で5月5日を指すようになったそうです。

日本には奈良〜平安時代に伝わり、端午の節会(せちえ)という宮中行事になりました。その後、武士の時代になると菖蒲を「勝負」「尚武」にかけて、男の子のお祭りに。江戸時代には、幕府によって五節句(※)の一つに定められ、男の子の成長や立身出世を願う行事として定着しました。

※五節句…人日(じんじつ/1月7日)、上巳(じょうし/3月3日)、端午(たんご/5月5日)、 七夕(たなばた/7月7日)、重陽(ちょうよう/9月9日)

昭和23年(1948年)には「国民の祝日に関する法律」により、5月5日が「こどもの日」に。男女を問わず「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」という趣旨の祝日になりました。

端午の節句の楽しみ方

「端午の節句」に欠かせない、鯉のぼりや鎧兜などの飾り物、ちまきや柏餅などの行事食、菖蒲湯の楽しみ方を紹介します。

鯉のぼりを飾る

昔の日本では、将軍に男の子が生まれると旗指物(家紋のついた旗)や幟(のぼり)を立てて祝う風習があり、これが武家に広がって、男の子が生まれた印として幟を立てるようになりました。その後、江戸庶民の間で鯉を幟にするアイデアが生まれ、鯉幟(こいのぼり)が揚げられるようになったと考えられています。

中国に「登竜門」という故事があり、「黄河上流の竜門という大きな滝を登りきった魚は竜になれるとされ、ある時、それに挑戦した鯉が竜門を登りきったところ、竜に変身して天に昇っていった」とされていました。この故事から、鯉は立身出世の象徴になり、「人生という流れの中で遭遇する難関を鯉のように突破して、立身出世してほしい」という願いを込めた鯉のぼりができました。ちなみに、五色の吹き流しには魔除けの意味があります。

昭和30年代に入ると合成繊維の鯉のぼりが登場し、広く親しまれるようになりました。最近はインテリア用の鯉のぼりも人気があるので、室内に飾って季節感を演出するのもおすすめです。

鎧兜を飾る

端午の節句に鎧(よろい)や兜(かぶと)を飾るのは、武家社会から生まれた風習。武士の命を守る大切な道具には、「さまざまな災いから子どもを守ってほしい」「子どもにたくましく成長してほしい」という願いが込められています。折り紙で兜を折って飾るのも可愛いですね。

五月人形を飾る

五月人形は、人形が人の厄を受けてくれるという身代り信仰のひとつ。金太郎や牛若丸などの有名な武者を模した人形は「武者人形」と呼ばれ、「勇ましい男子に育ってほしい」という願いが込められています。

ちまきを食べる

端午の節句の食べ物といえば、ちまきや柏餅。歴史が古いのはちまきで、中国の故事に由来しています。

紀元前の中国、国王の側近だった詩人の屈原(くつげん)は人々に慕われていましたが、陰謀により失脚。5月5日に川に身を投げてしまいました。人々は屈原の供養のために供物を川に投げ入れていましたが、悪い竜がそれを横取りしてしまいます。そこで竜の苦手な楝樹(れんじゅ)の葉でもち米を包み、邪気を払う五色の糸で縛って川に投げたところ、屈原のもとに届くようになった、ということです。

これがちまきの始まりで、端午の節句の行事とともに日本に伝来したそう。故事でちまきを結んでいた「赤・青・黄・白・黒」の五色の糸には魔よけの意味があり、鯉のぼりの吹き流しにも通じます。

柏餅を食べる

ちまきが中国伝来なのに対し、柏餅は日本発祥で、江戸時代に江戸で生まれた和菓子です。柏餅を包む柏の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないため、「子どもが生まれるまでは親は死なない」、つまり「跡継ぎが途絶えない」「子孫繁栄」に結びつき、端午の節句の縁起のいい食べ物になりました。

柏餅は江戸の文化として全国に広まっていきましたが、伝統を重んじる京文化圏では、ちまきを伝承。今でも関東では柏餅、関西ではちまきが、より親しまれているようです。

菖蒲湯で邪気払い

端午の節句は別名「菖蒲の節句」といい、菖蒲を用いた厄祓いの行事として始まりました。菖蒲湯に入るのは、菖蒲の豊かな香りが邪気を払い、身を清めると考えられているからです。

菖蒲湯にはサトイモ科の「菖蒲」を使います。紫や白の花が咲くアヤメ科の「花菖蒲」とは別の品種なので気をつけましょう。菖蒲を10本ほど束ねて空の浴槽に入れ、少し熱めの42〜43℃で給湯すると、香りがよく立ちます。また、菖蒲を頭に巻くと、頭に邪気が入らないので賢くなると言われています。

監修:三浦康子

和文化研究家。日本の文化を今に生かす方法をさまざまなメディアで提案。「行事育」提唱者。著書に『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)他多数。

http://wa-bunka.com/

[All Photos by shutterstock.com]

はな

hana/編集/ライター

コーヒーチェーン副店長から編集の道へ。現在は保育園児の母とフリーランス編集者の2足のわらじを履く、なんちゃってワーキングマザー。スポーツ観戦が生活の一部で、贔屓チームの勝敗が体調に影響を及ぼす厄介な体質。ワールドカップの日本開催を機にラグビーも勉強中。

RECOMMENDおすすめ記事

暮らし/生き方の記事

-

JAN 1ST, 2026. BY moi

ライフスタイル

【オードリー春日&阿佐ヶ谷姉妹】今の日本のリアル!『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』1月24日放送

-

DEC 30TH, 2025. BY 林美由紀

ライフスタイル > 暮らし/生き方

つけるだけでポイントゲットもできる!?次世代スマートリングって知ってる?

-

DEC 24TH, 2025. BY 林美由紀

美容 > ヨガ

【YOGAWeek2025】おうちでヨガ!初心者も無料で参加できるオンラインヨガイベントが始まるよ~!

-

DEC 12TH, 2025. BY kurisencho

グルメ > お取り寄せ

【2,000円以内で超簡単ツリーケーキ!】“ドンク”のイタリア伝統菓子「パンドーロ」でクリスマスケーキ作ってみた

-

DEC 4TH, 2025. BY kurisencho

雑貨 > 生活雑貨

【ステンレスマグに入れてはいけないもの】タイガー魔法瓶が直伝!NG飲み物や洗い方・買い替え時まで徹底ガイド

-

NOV 13TH, 2025. BY kurisencho

ファッション > パジャマ

【リカバリーウェア「BAKUNE」のパジャマ愛用ルポ】ギフトにもおすすめ!秋冬の新作もチェック

-

NOV 8TH, 2025. BY kurisencho

ライフスタイル > 趣味

【パワーストーンブレスレットの選び方】「国際宝飾展 秋」で見つけた石の個性15選

-

OCT 10TH, 2025. BY Aoi

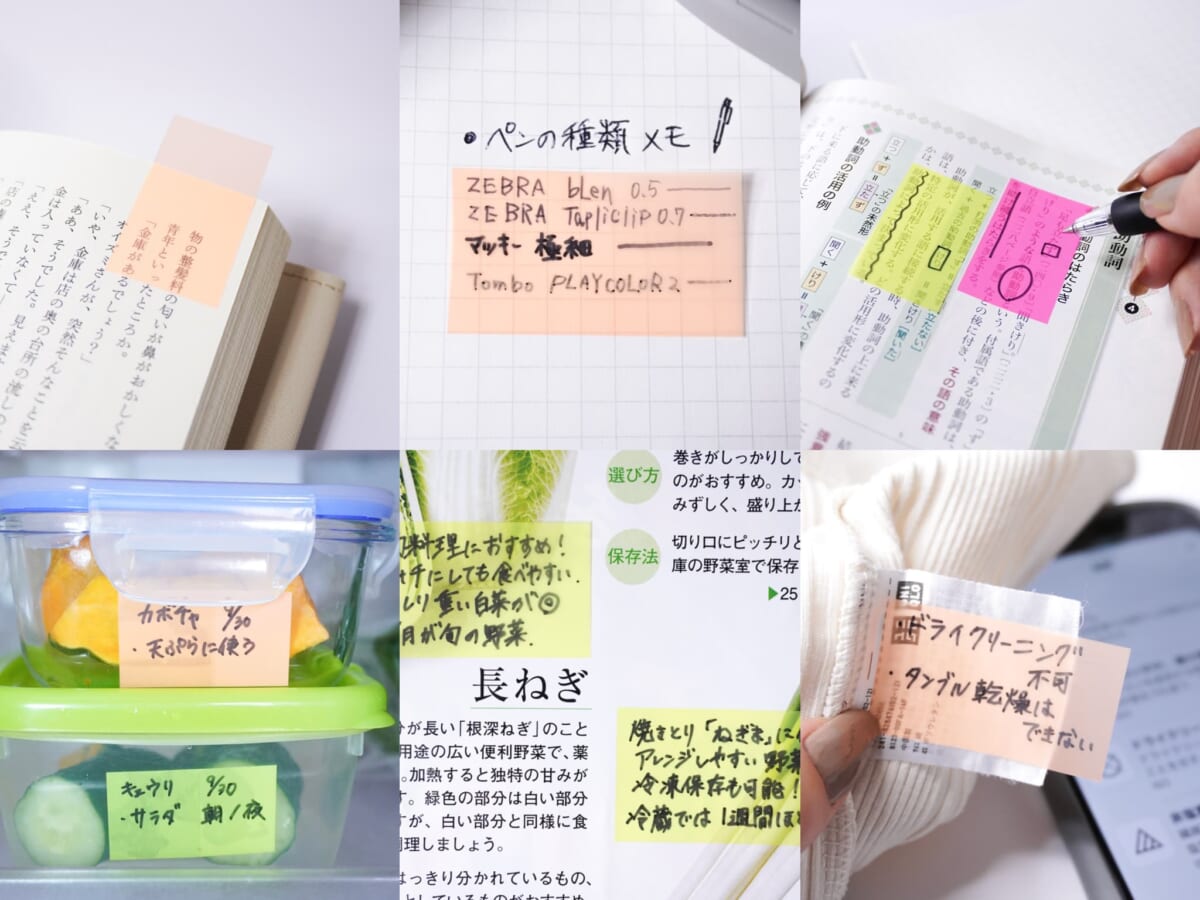

雑貨 > 100均

ダイソーの「透けるフィルムふせん」が万能すぎる!今すぐ真似したい知っ得ライフハック7選

-

OCT 1ST, 2025. BY イエモネ広告部【PR】

雑貨 > 生活雑貨

もしものときに活躍!女性のために考えられたトイレ「携帯レスキュートイレ」って何がいいの?

-

SEP 30TH, 2025. BY kurisencho

美容 > スキンケア

【男女問わずバズり中「The Ordinary」大人気リップバーム】全身に使える!肌悩みに寄り添うカナダ発のヴィーガンスキンケアブランド