お中元は日本の夏の風物詩。昔からある習慣ですが、ふれる機会が少ないと基本的なルールを知らないまま……ということもあります。お中元の由来や基本、知っておきたいマナーや送り状・お礼状の書き方を、和文化研究家の三浦康子が解説します。

>>>今年の「土用の丑の日」はいつ?どうしてウナギを食べるの?

お中元とは?お歳暮と何が違う?

お中元とは、お世話になっている人に、日頃の感謝を込めて贈り物をする習わしです。

もとは中国の暦にある三元のひとつで、かつて中国では上元(1月15日)、中元(7月15日)、下元(10月15日)に神様をまつる習慣がありました。そのなかの「中元」が仏教の盂蘭盆会と結びつき、日本では江戸時代に祖先供養のお供えものを贈る習わしが発祥。その後、お中元は親類やお世話になった人へ贈り物をする習慣に変化し、上半期や日頃の感謝の気持ちを表す贈り物として定着しました。

日本には12月にお歳暮を贈る風習もありますが、お歳暮は下半期や年間の感謝を表す贈り物です。

お中元の時期はいつからいつまで?

お中元を贈る時期は、地域によって異なります。元来、中元は旧暦7月15日をさし、お盆のお供えものを贈っていた風習に由来するため、それをどう捉えるかで違ってくるからです。

- 東北・関東・北陸……7月1日~15日

- 北海道・中部・東海・関西・中国・四国・北陸の一部地域……7月15日~8月15日

- 九州……8月1日~15日

- 沖縄……旧暦7月13日~15日にあたる日

いずれの地域でも“いつまで”が大切で、大別すると、東日本では7月15日まで、西日本と北海道では8月15日までとなっています。

なお、お中元の時期を過ぎても、表書きを変えれば贈ることができますよ。※詳しくは【表書き・水引き・のし】欄をご覧ください。

贈り物のマナー

【贈る相手】

お中元は、お盆の供物を自分の家だけではなく他者にも届けるようになり、やがて感謝のしるしになったもの。贈る相手は、両親、親戚、仲人、先生、上司、先輩、お得意様などとされていますが、誰に贈ってはいけないという決まりはありません。ただし、職場や立場によっては、受け取りを禁止するところや、控えたほうがいい場合もあるのでご注意を。

お中元(上半期に対する感謝)とお歳暮(下半期や年間に対する感謝)のどちらか一方しか贈らない場合には、1年間の感謝を込めてお歳暮を贈ったほうが良いとされています。

また、お中元やお歳暮はある程度継続する性質があります。今年1回限りなら、誤解が生じないよう、表書きを「御礼」「感謝」などとしたほうがよいでしょう。

なお、最近は友人へ贈る方も増えており、コミュニケーション手段のひとつになっています。そうした場合は堅苦しく考えず、気軽なサマーギフトと捉えているようです。

【金額の相場】

一般的な相場は、3,000円~5,000円となっています。おつきあいが深いほど高め、贈り手の年齢が高いほど高額になる傾向があり、10,000円を超す場合もありますが、いずれにしても、お互いに負担にならない程度にしたいですね。お中元とお歳暮の両方を贈る場合には、お中元のほうが低額になる傾向があります。

【ギフトの選び方】

品物の内容は、本来お盆のお供えものだったことから食べものが主流となっており、ビール、そうめん、お菓子、地元の産物などが定番です。何にせよ先方に喜ばれることが大切なので、相手のことをよく考え、好みや家族構成などに配慮して選びましょう。毎年同じ好物を贈って差し上げ、いつも届くのを楽しみにしていてくださる、そんな関係になるのも素敵ですね。夏場は食べものの傷みが早いので、生ものや賞味期限の短いものは、不在期間にあたらないよう、事前に確認しておくと安心です。

また、目上の方に対しては、お金を贈ることと同様の金券類、踏みつけることに通じる履物類、勤勉を奨励する筆記用具や時計を贈るのは失礼だといわれています。そんなつもりは無くても気にする方もいらっしゃるので、心配な場合には、こうしたものは避けたほうが無難でしょう。

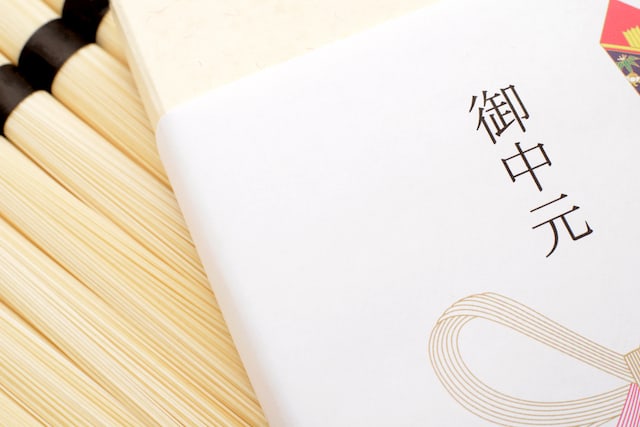

【表書き・水引き・のし】

前述したように、お中元を贈る時期は地域によって異なりますが、お中元の時期であれば表書きは「御中元」です。

お中元の時期を過ぎてしまう場合でも、表書きを変えれば贈ることができます。立秋(8月7日頃)の前日までは「暑中御見舞」として贈ります。立秋に入ったら「残暑御見舞」として、処暑(8月23日頃)までを目安に、遅くとも8月末までには届けましょう。目上の方に対しては、「暑中御伺い」「残暑御伺い」としたほうが礼儀にかないます。

水引きは紅白の蝶結びを使いましょう。のし(右上につける飾りのこと)は、魚や肉などの生ものにはつけないのがしきたりです。

送り状・お礼状の書き方

本来、お中元は相手のところに持参し、日頃の感謝と暑さへのいたわりなどを伝えて手渡しするものです。最近は配送することが多くなりましたが、配送は略式だと心得ておきましょう。従って、送りっぱなしは失礼にあたり、品物を送りつけられて困惑することもあるでしょう。そんなことにならないよう、品物に送り状を同封するか、品物が届く前に郵送し、気持ちを伝えておきましょう。

<送り状の文例>

拝啓 向暑の候、いかがお過ごしでしょうか。

日ごろは大変お世話になり、心から感謝申し上げます。

本日、別便にて心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納いただければ幸いでございます。

暑さもこれからが本番ですが、体調など崩されませんように。

ますますのご健勝をお祈り申し上げ、略儀ながら書中にてご挨拶にかえさせていただきます。

敬具

受け取る側は、きちんとお礼をいうのがマナーです。配送されてきた場合には、すぐにお礼状を出しましょう。

<お礼状の文例>

拝啓 盛夏の候、○○様におかれましては、お健やかな日々をお過ごしのこととお喜び申し上げます。私どももおかげさまで変わりなく元気に過ごしております。

さて、このたびは結構な品をお送りいただきまして、誠にありがとうございます。いつもながら、細やかなお心遣いに恐縮するばかりでございます。

暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。

略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。

敬具

いずれも、親しい間柄なら電話やメールでも構いませんが、挨拶状やお礼状のほうが礼儀にかない、手間をかけるだけの価値があります。文例を自分らしくアレンジすれば手軽に作成できるので、出状してみてください。

時期やマナーを把握しながら、スマートなお中元をお贈りしたいものですね。

[All Photos by shutterstock.com]

>>>「お盆」休みの期間はいつからいつまで?お墓参りや迎え火は必要?

三浦康子

Yasuko Miura/和文化研究家

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで活躍中。「行事育」提唱者。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとる。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)、監修書『季節を愉しむ365日』(朝日新聞出版)ほか多数。

RECOMMENDおすすめ記事

暮らし/生き方の記事

-

FEB 3RD, 2026. BY 林美由紀

雑貨 > 生活雑貨

伝統的工芸品「甲州印伝」×アニマルフリー素材の新ブランド「obudo(R)(オブド)」が気になる~!

-

JAN 31ST, 2026. BY 林美由紀

ライフスタイル > 趣味

【英会話】累計94万部の名著がリニューアル!スマホで学べてどんどん話せるようになるかも~

-

JAN 1ST, 2026. BY moi

ライフスタイル

【オードリー春日&阿佐ヶ谷姉妹】今の日本のリアル!『売上10倍さん 激変生活ビフォーアフター』1月24日放送

-

DEC 30TH, 2025. BY 林美由紀

ライフスタイル > 暮らし/生き方

つけるだけでポイントゲットもできる!?次世代スマートリングって知ってる?

-

DEC 24TH, 2025. BY 林美由紀

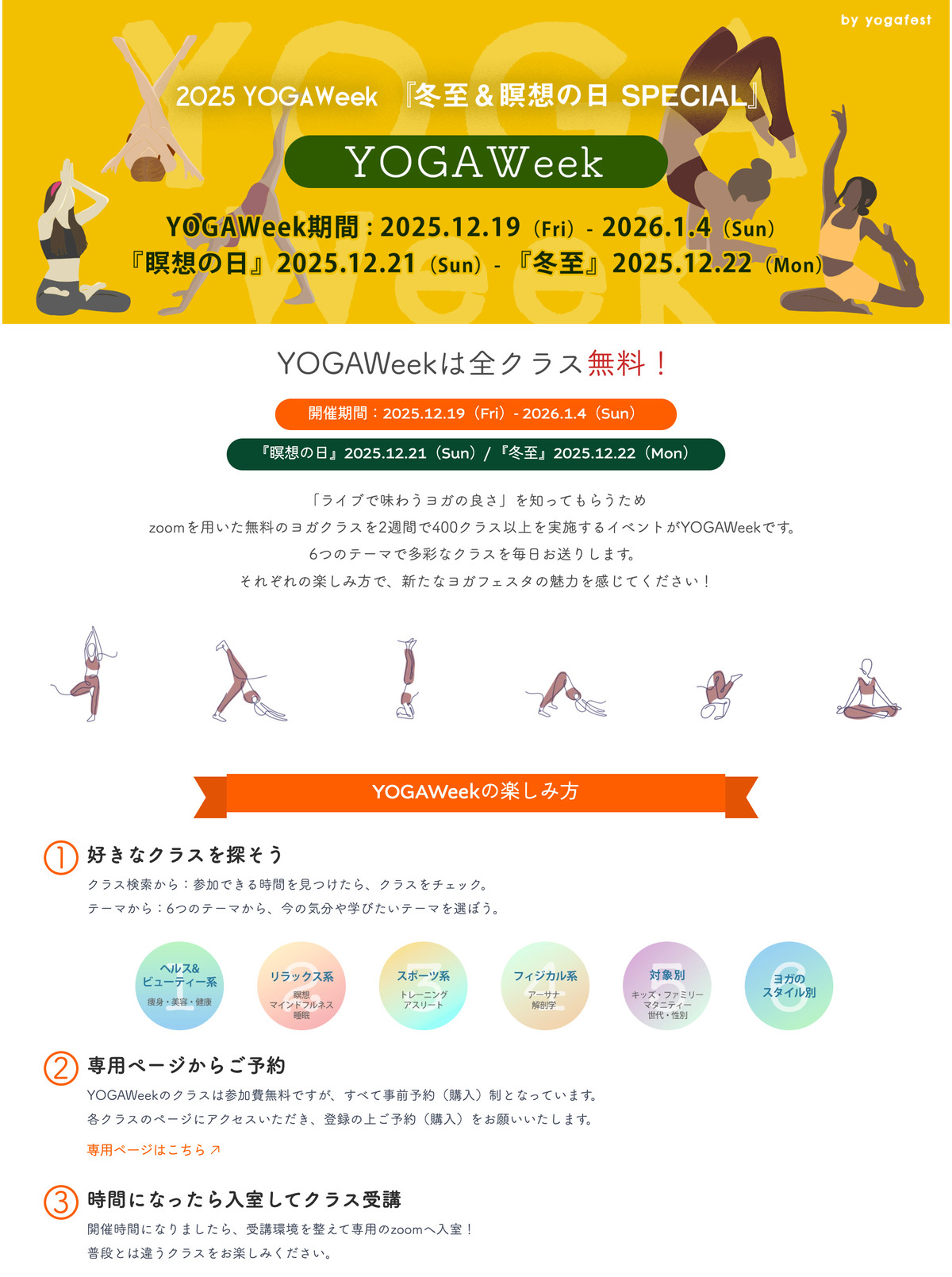

美容 > ヨガ

【YOGAWeek2025】おうちでヨガ!初心者も無料で参加できるオンラインヨガイベントが始まるよ~!

-

DEC 12TH, 2025. BY kurisencho

グルメ > お取り寄せ

【2,000円以内で超簡単ツリーケーキ!】“ドンク”のイタリア伝統菓子「パンドーロ」でクリスマスケーキ作ってみた

-

DEC 4TH, 2025. BY kurisencho

雑貨 > 生活雑貨

【ステンレスマグに入れてはいけないもの】タイガー魔法瓶が直伝!NG飲み物や洗い方・買い替え時まで徹底ガイド

-

NOV 13TH, 2025. BY kurisencho

ファッション > パジャマ

【リカバリーウェア「BAKUNE」のパジャマ愛用ルポ】ギフトにもおすすめ!秋冬の新作もチェック

-

NOV 8TH, 2025. BY kurisencho

ライフスタイル > 趣味

【パワーストーンブレスレットの選び方】「国際宝飾展 秋」で見つけた石の個性15選

-

OCT 10TH, 2025. BY Aoi

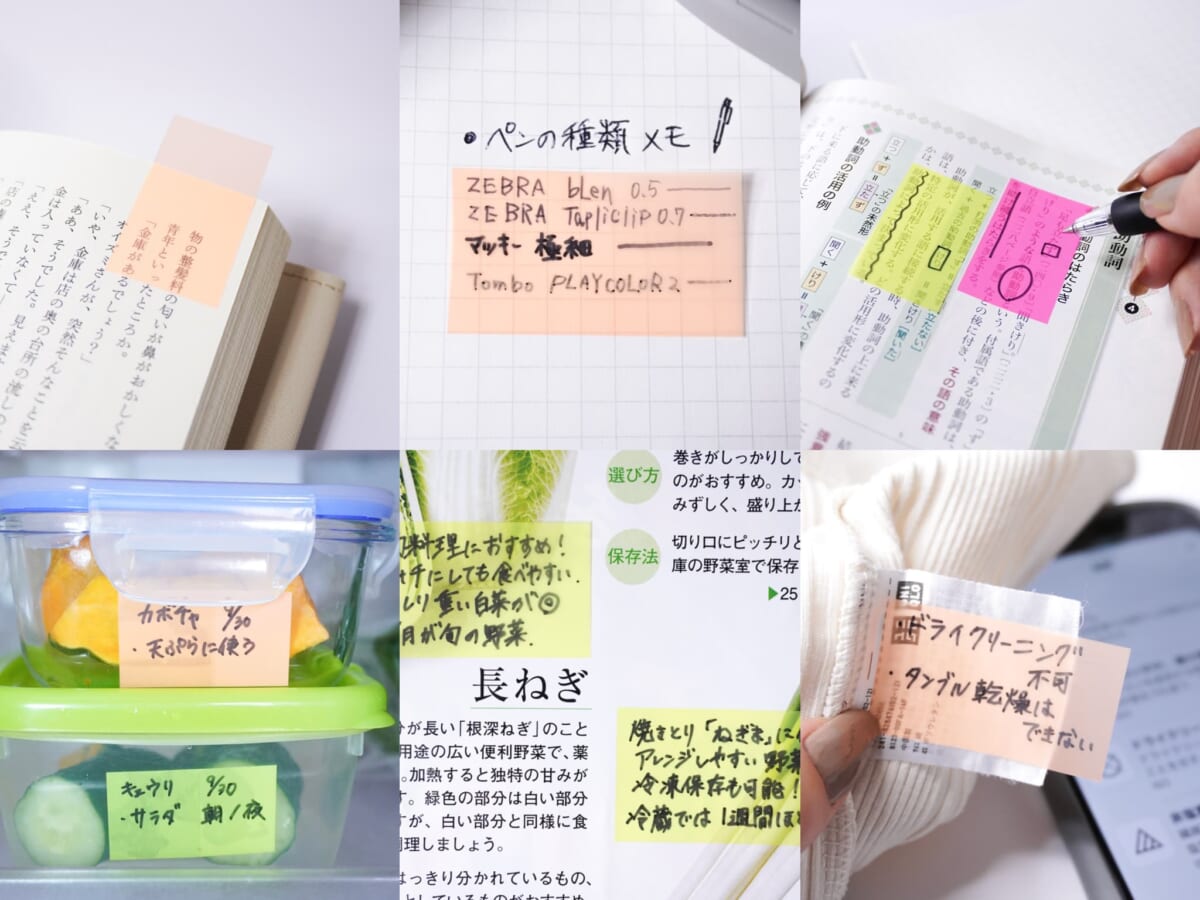

雑貨 > 100均

ダイソーの「透けるフィルムふせん」が万能すぎる!今すぐ真似したい知っ得ライフハック7選